ここから本文です。

東日本大震災の現地視察・調査の報告

島田土木事務所長 渡邉 良和

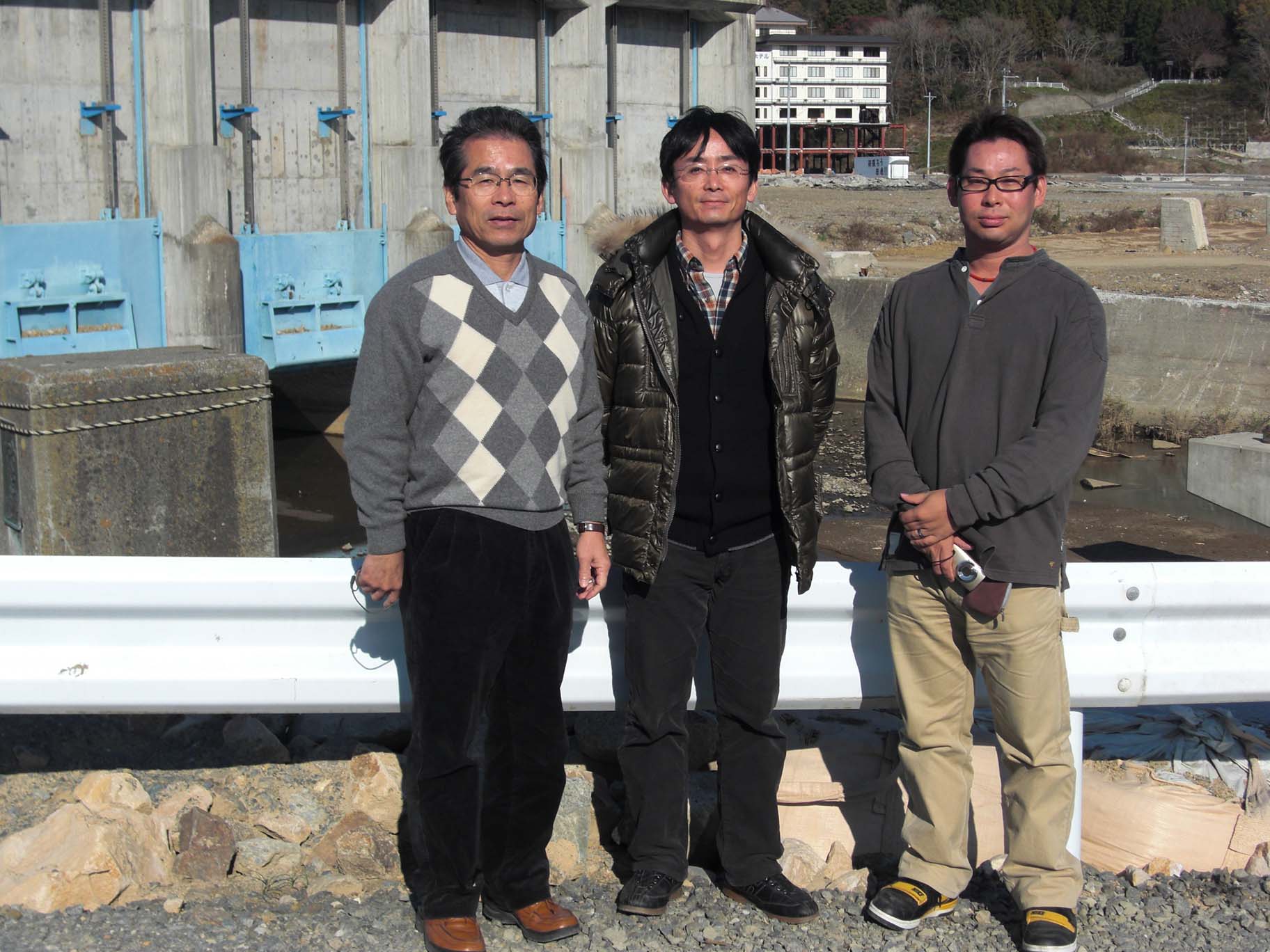

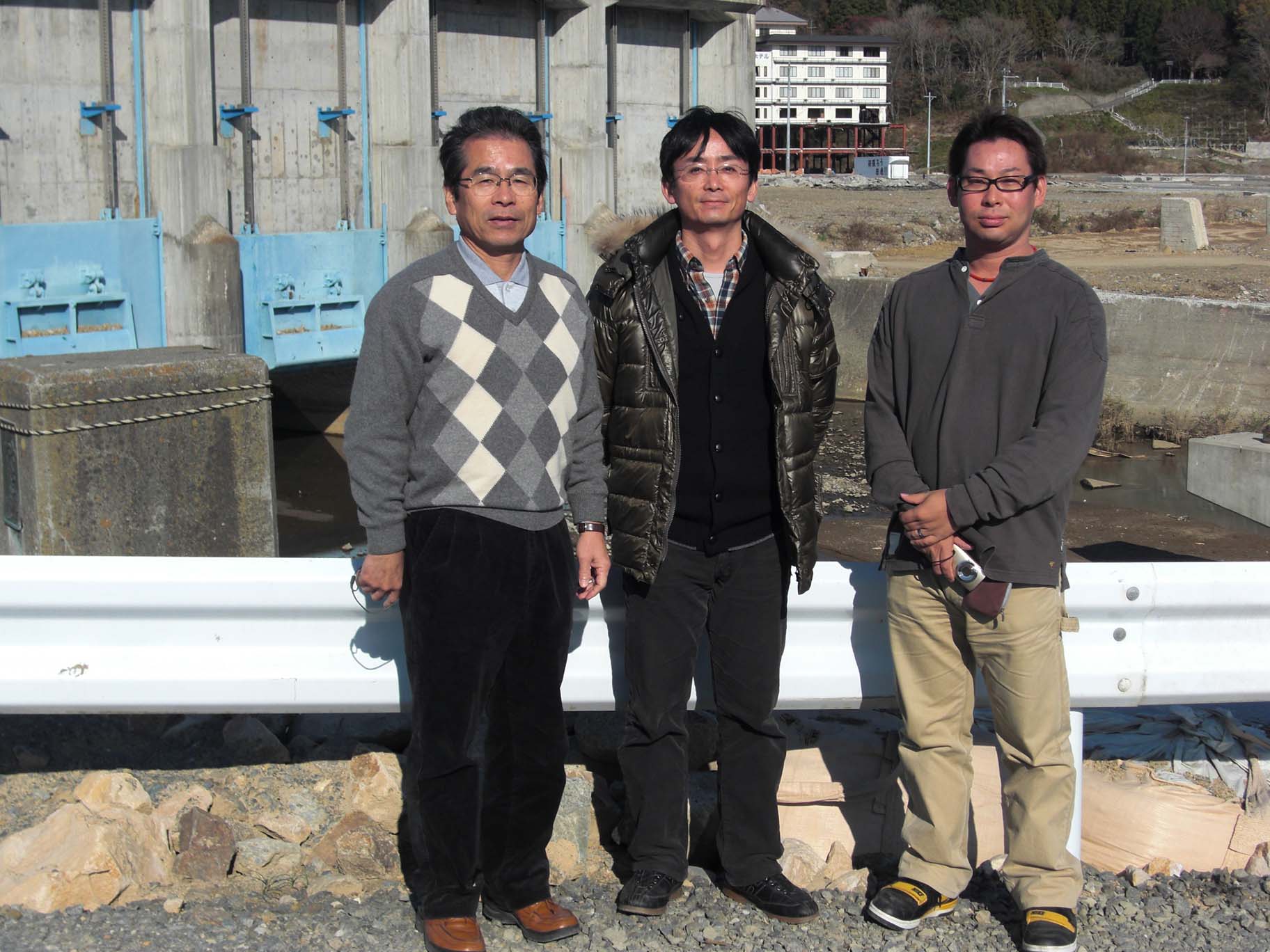

- ※写真は11月18日に岩手県宮古市田老地区の被災地を訪れた時の様子です。“万里の長城”と呼ばれた高さ10mの堤防の一部が倒壊し、写真後ろの水門だけが残っていた箇所です。(一番左が筆者)

皆さま、お元気でお過ごしでしょうか。

先日、東日本大震災の現地を視察・調査してきました。

早く自分の眼で見なければいけないと思いながらも、なかなか行く機会を作れませんでしたが、少し前の土木事務所長会議の場で、既に行かれた所長から強く勧められ、何とか時間を作って私を含め職員4人で行ってきました。調査の目的は、津波浸水被害を受けた地域の様子と公共土木施設の被災状況を、マスコミ映像だけでなく自分たち自身の眼で確認し、今後の業務に活かすことです。

今回は、そのお話です。

◆被災後8カ月を過ぎた現地の状況

1日目は一ノ関からレンタカーで、気仙沼市、陸前高田市、大船渡市と回り、夕方暗くなって、当事務所からも参加している支援活動の基地である釜石市内の沿岸広域振興局へ立ち寄りました。

2日目は、釜石市、大槌町、山田町、宮古市の順に調査を行いました。

現地に入って各地で感じたことは、被災後8カ月以上経過したけれど片付くのにはまだまだ時間がかかるな、でした。私が出掛ける前に想像していたのは、各地でがれきが何ヶ所かに集められ山積みになって処理を待っている姿でしたが、崩れ落ちそうに変形した比較的大きな建物もまだかなりの数が解体されずに残り、一般住宅についても、ひどく損傷した建物が解体を待っている姿や、建物上屋は片づけられているもののがれきは散乱したままという姿が非常に多く見られました。また、地表のがれきが片づけられている家も、ほとんどがコンクリート基礎を残したままです。

コンクリート基礎だけが残っている理由としては、調査した我々の推測ですが、基礎を撤去してしまうと、国土調査が未だ済んでいないなどにより土地の境界が分からなくなってしまうという事情があるのかも知れません。

また、いくつかの漁港では、訪れたのは満潮時の2時間ほど前または後の時刻でしたが、地盤沈下の影響で、物揚げ場と海面との差が10~20㎝程度になっている港や、物揚げ場が部分的に水没している港がありました。

◆公共土木施設の被災

現地で見た公共土木施設の被害状況は、いたる所で、水門のみがほぼ被害なしで残っているのに対して、それに接続する堤防・護岸が壊滅状態であったというものです。堤防・護岸は、津波により流出して跡形もない状況やコンクリート堤防が転倒した残骸、堤防は存在しているものの前面や裏面の護岸がはがれ落ちたもの、護岸内部の土砂が吸い出されてしまったものなどさまざまでした。

それらの状況を見ると、現在、国レベルで検討され、既に一部が被災地の堤防復旧基準となっている

- レベル1の50年~150年に1度程度の津波に対しては、生命、財産を守るために防潮堤などの構造物で防御する。防潮堤の設計は、その堤体を越える波や、堤体を越えて返す波に対しても機能を失わないようにする。

- レベル2の1,000年に1度程度の規模の津波に対しては、生命を守ることを第1義とし、的確な避難行動を可能とする環境づくりを進めるとともに、まちづくりの中で地盤の嵩上げや高台への移転を誘導する。

◆早期の復興に向けて

今回、津波被害を激しく受けて、辺り一面の建物が全て壊滅した海抜わずか数メートルの土地に、すでに個人住宅を再建している事例も見られ、また、損傷が激しく解体を待つ建物と建物の間で、損傷が少なかったのか、既に改修をし終えた建物もありました。

実は、これも私の想像からは意外でした。というのは、私は、まず防潮堤の整備や土地の嵩上げなどを進め、その後に一斉に住宅の建設が始まる、または、高台に住宅地が造成されて住宅はそちらに移転すると理解していたからです。被災したままの土地に新たな住居というのは、国をはじめとした行政の動きが遅く、待ちきれないということでしょうか。

また、現地でがれきの処理を行う重機や作業者の数は、びっくりするほど少ないものでした。被災地の公共土木施設の災害復旧はまだ国の災害査定を受けている途中のものが多く、工事にはほとんど手が付いていない状況と思います。であれば、重機や作業者の絶対量が足らず、手配が出来ないとも考えにくいと思います。

詳しい事情は分かりませんが、早期復興を願う、被災者と、我々を含む数多くの国民からすれば、なぜもっと諸作業のスピードが上げられないのだろうという気持ちではないでしょうか。

報道では、岩手県では19年分、宮城県では9年分の一般廃棄物(がれき)が発生していて、それぞれ県内では処分しきれないため他の都道府県への広域処理を求めているが、福島原発事故に伴う放射性物質汚染の問題もあって、調整が円滑に進んでいないそうです。これらの廃棄物の量に、我々の見た解体を待つ建物や、まだ形をとどめている一般住宅の基礎なども含まれていると思いますが、量があまりにも膨大で、広域処理問題が動かないためにがれきの処理が進まないという側面もあるのでしょうか。

少し前に、当時の国家予算の5~6倍の被害を受けた関東大震災の後は、後藤新平の力もあり、短期間で被災地域全体の復興方針が策定され、3.5ヶ月後には復興に向けた国家予算も成立したそうです。今回の大震災に対しては、ようやく、昨日(11月21日)、復興の本格化につながる国の第3次補正予算が成立をしたところです。

今回の震災は極めて広範囲で、点在する多くの地域に及ぶものであるなど悪条件が重なり、地域合意の形成などにも困難が伴い、時間を要しているのかもしれません。

いずれにしても、もう少し早く、諸手続きや現場作業が進まないものかというのが率直な印象です。

◆現地の人たちの気持ち

今回の視察・調査の際、調査した津波浸水区域の中で出会った人は、がれき撤去作業などで忙しい方たちを除けば本当にわずかで、現地の方々に直接お話を伺うことはできませんでしたが、宿泊場所や通行した道路で、人々の思いに少し触れることができました。

まず、宿泊場所では、部屋に入ると「節電のため、エアコン、冷蔵庫、温水洗浄トイレの電源は切ってあります。恐れ入りますが、ご使用の際は、電源を入れてご使用ください。」との表示があり、現地の大変さを感じていたところ、エレベーターの中に「節電へのご協力ありがとうございます。被災地へのご支援に感謝します。」との表示。次に、移動途中で国道45号を通行中には、道路脇に大きな看板で「ご支援ありがとう。私たちは忘れません。」の表示。

「がんばろう東北」、「がんばろう釜石」などの文字も各所でいくつも見かけましたが、天災という不可抗力により身も心も傷んでいる現地の人たちが、明日に向かって一生懸命に生きると同時に、いただいた支援に感謝する気持ちを必死で伝えようとしている姿勢に、胸が痛くなりました。

私どもも、このような地域の人たちに対して、まだまだできることがあるはずと改めて考えるとともに、本県でも強く危惧される大震災の備えを、さらに万全にしなければとの思いを強くしました。

皆さまにおかれましても、あらためてご認識をされ、それぞれのお立場で行動に移していただけましたら幸いです。

それでは、冷え込みが本格化しつつある時季となりましたが、皆さま、お元気でお過ごしください。

平成23年11月22日

島田土木事務所長 渡邉 良和